SOI, 2008

Préface de Charlotte Waligora, historienne d’art

Le corps comme cartogramme de l’existence

Le triptyque qu’Hervé Szydlowski a composé, à partir des clichés photographiques pris le 24 décembre 2006 du sculpteur Gérard Bignolais, peu de temps avant son décès, semble réunir toutes les interrogations actuelles de l’artiste. Ce triptyque « S O I n°2 » a confirmé un travail en série d’oeuvres au rythme ternaire, en fait trinitaire, qui, ensemble, trahissent la volonté de traquer la vie et de la faire triompher là où elle pourrait ne pas ou ne plus compter, en trois temps, comme un rappel suggestif de ses trois âges symboliques.

De toute l’histoire de l’art, le corps nu, photographié, dessiné, reproduit en trois dimensions, est le motif qui, s’il est appréhendé avec décence, peut trahir une vie, entre les lignes, entre les rides, et devient ainsi le cartogramme de l’existence. Le corps comme cartogramme de l’existence : c’est, à mon sens, le sujet d’Hervé Szydlowski qui est arrivé avec ses triptyques à cette superbe évidence. L’homme à l’état de nature est, par sa nudité, l’absence de décor identifiable, parfaitement désocialisé pour être tout simplement.

D’ailleurs l’artiste explique volontiers qu’il accompagne ses sujets dans la vie, la leur, bien entendu, mais sa manière d’appréhender leur corps trahit une vision complexe, aussi complexe que le rapport que je, tu, il, elle, nous entretenons avec lui. D’une manière générale, chaque photographie d’Hervé Szydlowski trahit le rapport entretenu avec un corps, jeune, vieux, infirme, gras, svelte, etc… sans exhibitionnisme, ni indécence et avec dignité. D’ailleurs chaque triptyque s’intitule « S O I », c’est-à-dire Soi, Soi-même. Aucun n’est nommé, individualisé, ce qui renforce l’idée d’un regard proposé à l’humanité dans son ensemble.

Objet de désir, d’amour et de soin, le corps peut être défaillant, impose et dicte ses règles, parfois sorties du néant, de l’inconscient. Je suis ce corps, cet allié, cet ennemi. Il est moi pour les autres, marque de reconnaissance visuelle de ce que je suis et de qui je suis. Pas facile de faire avec “ça” parfois, surtout aujourd’hui. Toute l’oeuvre photographique d’Hervé Szydlowski prend le contre-pied du phénomène, très contemporain, d’idéalisation et de correction permanente.

Le corps humain, dans ce qu’il a de terriblement normal, est magnifié, souligné pour ce qu’il est. Epais, maigre, charnu, décrépi, flasque, osseux, lisse, trop jeune, trop vieux, à mi-chemin des deux, il s’inscrit sur chaque cliché en imposant son effrayante normalité, accentuée par l’aisance avec laquelle les sujets se prêtent au jeu de la pose, sous l’oeil bienveillant et le regard désinhibant de l’artiste.

Ce sont précisément ces imperfections qui rendent unique et permettent une individualisation. Elles font de chaque vie, une expérience exceptionnelle à part entière, qui a compté, compte, ou comptera dans l’histoire de l’humanité. Photographier le corps des hommes équivaut à photographier l’histoire de l’homme en rendant un hommage discret à sa vulnérabilité. Il y a dans tout cela, le rappel du caractère éphémère de la vie, qui provoque immanquablement l’envie de ne pas en perdre une miette aussi insignifiante, ou signifiante soit-elle. Oui, nous ne sommes au fond, que des hommes, prisonniers d’une chair avec laquelle on apprend autant à vivre qu’à mourir. Et ce qui transparaît de commun à chaque photographie, à chaque sujet, extrait du corps et de la relation au corps, c’est de toute évidence, dans l’oeuvre d’Hervé Szydlowski, la conscience d’être aussi triomphalement imparfait que vivant.

Et le jeune photographe a précisément le don de toucher et d’émouvoir le spectateur lorsque le corps est marqué, accidenté, présenté dans sa différence ou susceptible de susciter l’indifférence, voire le rejet. Il montre ce que nous ne voulons pas voir, surtout ne pas ou ne plus savoir. Assaillis d’ersatz de nous-mêmes partout où nous posons le regard aujourd’hui, rendons-nous à une première évidence : Oui ! Un corps humain, un vrai, ressemble à cela, et c’est beau.

Le triptyque de Gérard Bignolais, en trois temps, de gauche à droite, nous confrontait au regard insoutenable de l’homme en proie à la conscience de sa fin, au centre, à l’ultime inspiration comme refus, enfin, à droite, à l’acceptation et à la résignation dans le recul, la retraite intérieure, symbolisée par les yeux désormais clos. C’est, bien entendu, la connaissance du contexte de la prise de vue qui influence le regard porté sur l’œuvre. Si on la regarde sans savoir, elle reste une immortalisation, voire une théâtralisation de la vie et de la mort, comme une danse ultime qui la célèbre pour l’éternité.

Parmi les triptyques qui ont succédé à celui de Gérard Bignolais, le triptyque « S O I n°4 » met en scène le rire d’un homme aussi à l’aise dans sa propre existence qu’un poisson dans l’eau. Le triptyque « SOI n°6 » propose le contraste pourtant très harmonieux d’une jeune fille et d’une dame âgée qui, ensemble, respirent et dansent encore. Que peuvent-elles donc danser et célébrer si ce n’est la conscience de vivre et de respirer ?

Le regard que l’artiste porte sur ses sujets de prédilection et sur le corps humain est, avant tout, celui d’un sculpteur. Chaque corps photographié est choisi pour d’évidentes vertus plastiques et expressionnistes : ainsi Hervé Szydlowski a le pouvoir de saisir et de photographier la personnalité de ses sujets. La pose est donc improvisée en fonction de chaque être « imprimé ». Elle met l’accent sur le volume, creuse ou rend saillantes la peau, les articulations, extrait la personnalité de ses pores, personnalité que le corps semble transpirer et qui, pour le coup, transparaît.

Ses photographies sont hautement significatives d’une approche à la volonté profondément réconciliatrice. Il n’est finalement question que de réconciliation, de l’humanité avec elle-même pour ce qu’elle est, sans tabous, sans détours, ni faux-fuyants. Et plus encore, toutes fonctionnent comme le rappel qu’il existe une dimension oubliée mais essentielle : la superbe, magnifique et indomptable réalité de ce que nous sommes. Nous ne sommes que des hommes et le rappel de cette condition commune résonne comme une vanité, en nous plaçant tous sur un pied d’égalité.

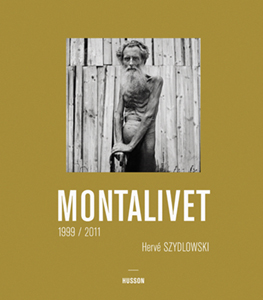

MONTALIVET 1999-2011

Préface de Hervé Le Goff, journaliste et critique d’art

Sur la question de la nudité, si tant est qu’elle se pose, qui invoquer ? Les peuples de la préhistoire pour avoir doublé leur peau de celle des bêtes qui les nourrissaient, ou la civilisation pour avoir inventé l’impudeur et en même temps les lois pour la réprimer ? Les religions révélées pour avoir jeté un voile sur la chair, ou les Grecs pour avoir vénéré des dieux nus ? Comme le jour et la nuit qui se font l’un l’autre, le corps et le vêtement forment un couple entraîné à se faire et à se défaire, des langes du nouveau-né au linceul de la dépouille mortelle, que relient quelques milliers de soirs et de matins pour séparer et réconcilier le linge et la peau. De nue qu’elle est apparue en ses incertaines origines, l’humanité s’est tissé une norme textile à laquelle une grande partie de l’art figuratif occidental est foncièrement redevable : répondant à la technique aboutie du drapé, le nu célèbre l’innocence du paradis terrestre comme il triomphe dans les représentations médiévales des suppliciés de l’enfer. La feuille de vigne imposée par l’église aux marbres et aux toiles du quattrocento italien n’empêchera pas le nu de s’insinuer entre le paysage, la nature morte et le portrait, tous genres majeurs abordés par l’image mécanique dès l’arrivée du daguerréotype. Or, la maturité de la photographie, contemporaine des premières expériences gymnosophiques, allait partager avec elles les réactions d’un public imprégné de plusieurs siècles de bienséance. À l’image du naturisme qui abolissait l’écran posé sur le corps par l’usage ou par la loi, la photographie, à la lettre objective, s’affranchissait de la gamme des garde-fous qui, de l’académisme au coup d’estompe, protégeaient la peinture de l’attentat à la pudeur. Tout au plus concédait-on à la photographie que Baudelaire considérait sans âme ni art le droit de figer des modèles à l’usage des peintres et des sculpteurs, avant d’en faire l’outil précieux de la médecine et de la science. Suscitait-il l’effroi ou le rire, le nu représenté sans alibi ni précaution gênait, il se laissait enfermer dans les albums d’anatomie ou les tiroirs d’ateliers cependant que le corps des naturistes ne trouvait sa liberté que dans l’enceinte de camps.

Quand il entreprend de photographier le Centre Hélio-Marin de Montalivet, Hervé Szydlowski laisse derrière lui l’entier vingtième siècle, qui a vu le naturisme s’épanouir en Europe du Nord et se heurter ailleurs au poids des mentalités. Dans le même temps, la photographie avait su s’émanciper de la peinture, qu’elle s’était toujours évertuée à servir ou à imiter, pour enfin imposer son écriture propre. Succédant au pictorialisme qui régnait au passage du 19e au 20e siècle, la Nouvelle Vision photographique donnait autour des années 1920 une place également neuve au nu, à la convergence de l’érotisme et de l’esthétisme. Le discours naturiste amplement développé en Allemagne sur le registre philosophique d’un choix communautaire de vie offrait aux photographes de la Freikörperkultur un territoire aussi riche qu’inédit, donnant libre cours à l’exaltation de la beauté des corps héritée des idéaux antiques, célébrée par la gymnastique et le culturisme, jusqu’à son exploitation par le régime nazi dans son entreprise de hiérarchisation raciale. Le retour de l’après-guerre à la normalité et à la tolérance devait rendre au naturisme une photographie plus documentaire, qui contribuait à le banaliser, même si elle n’empêchait pas les imaginations de s’échauffer au sujet de ce qu’on nommait, avec une ironie graveleuse, les « camps de nudistes ».

À vrai dire, peu importe ce qui subsiste de l’interdit ou du fantasme sur le naturisme, qu’Hervé Szydlowski pratique depuis l’été 1998 comme un choix de vie de la même manière qu’il dessine et photographie, par nature. Chez lui dans la place, Szydlowski est tout à fait à l’aise avec ses pairs pour leur demander de servir de modèles vivants pour ses cours de dessin, avant d’en faire pour la photographie des personnages auxquels il n’est pas demandé de s’étendre sur leur existence. Exister sans doute, être sûrement, mais de droit paraître : Hervé Szydlowski photographie de face, et ses portraits posés participent d’un échange dans lequel rien n’est à prendre ni à voler. La connivence, la conviction viennent servir une démarche qui s’élève au-dessus du travail qu’un photographe missionné de l’extérieur par quelque publication accomplirait avec méthode, attaché au contenu documentaire, accessoirement relevé d’une touche insolite.

Il est temps de dire que nous trouvons belles ces photographies prises avec le soin de la technique traditionnelle du moyen format, dans la rigueur carrée de leur composition, dans la richesse de leurs tons en noir et blanc. À l’esthétique formelle servie par l’art du photographe s’ajoute la puissance d’une émotion qui peut, qui doit déranger nos regards façonnés par plusieurs siècles de pudeur, dont l’abondance récente de corps photographiés pour la publicité et le torrent pornographique libéré sur Internet n’ont pas encore eu raison. Formatées par l’usage ordinaire du vêtement dont la fonction élémentaire protège du climat, fait écran au désir et prévient la pitié, nos mentalités se développent sur le mode textile, par défaut. Aussi longtemps que le pas n’a pas été franchi, tant que la conversion ne s’est pas faite, le naturisme reste au regard extérieur une transgression qui, plus encore qu’à l’époque des photographes de la Freikörperkultur, n’acquiert son droit de cité que dans la soumission aux normes de plus en plus impératives de la beauté, avec l’exclusivité non négociable de la jeunesse.

En même temps qu’il guide son spectateur dans l’enceinte naturiste, Hervé Szydlowski abolit les frontières autrement solides des âges et des générations et fait taire les canons esthétiques dont l’histoire de l’art laisse émerger d’infinies variations contradictoires. Szydlowski atteint la plénitude du retour philosophique sur une humanité libérée des chapes que lui imposent les sociétés civiles ou religieuses et plus encore le culte des corps jeunes et sains, implicitement désirables. Dans ses images que ne détournent aucune mise en scène, nulle velléité allégorique, la maturité qu’on écarte et la vieillesse communément stigmatisée comme un naufrage inéluctable partagent le statut de l’adolescence, comme si la photographie plus objective que militante avait accompli la synthèse de la sagesse et de l’attentat du temps sur le corps. Hervé Szydlowski étend sur le vivant un regard qui appréhende la vie comme une plage de bonheur à laquelle il n’appartient à personne d’imposer les limites plus ou moins claires de la tolérance. Pour l’humaniste qu’il est, ce droit à l’air et à la lumière est aussi inaliénable que celui d’exister, aussi nécessaire que ses longues promenades pieds nus sous les forêts de pins. Sa démarche de photographe est autrement ambitieuse, qui projette, sans alibi esthétique, d’ouvrir l’intimité des lieux et des êtres, de transgresser l’évitement et les préjugés pour témoigner de l’assomption du corps rendu à sa nature.

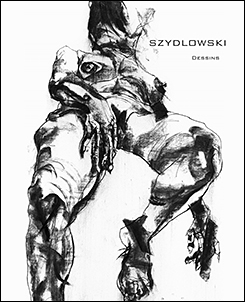

Dessins, 2010

Préface de Denizhan Özer et textes de Jean-louis Roux, Michel Paquié, Nicoles Deshayes, Robert Venter

Le fantôme d’Egon Schiele flotte évidemment ici. Ces yeux démesurés cherchant notre regard, ces corps fixés dans leur vérité dérangeante : les dessins d’Hervé Szydlowski puisent dans l’histoire de l’art. Mais il convient d’oublier les références, afin de considérer les œuvres pour ce qu’elles sont : des condensés d’ombre et de lumière, en même temps que des explorations inquisitoriales de la nudité. Tout est affaire de rondeurs et de plis, de gloire et de mutité, d’évidence et d’énigme : le blanc du papier laissé en réserve évoque l’aveuglante clarté ruisselant sur les rotondités du corps, tandis que le trait noir, volontiers gras et épais, souligne les replis de la peau, s’appesantit sur les anfractuosités de la chair – les failles où l’on défaille, ces puits sans fond où s’engouffre et se perd l’imaginaire. On ne s’arrête guère sur l’enveloppe lisse, mais on s’abîme dans le dedans du dedans. Tout n’est que rondeurs et plis : ce que le corps dit et ce qu’il tait, ce qu’il prétend et ce qu’il est, ce qu’il promet et ce qu’il donne. Le dessin nerveux répond aux membres noueux, tandis que le noir et blanc bute sur l’opacité de ces corps : exhibés, mais mutiques. Pénis flasques, vagins béants, seins pendants, cuisses hypertrophiques : tout ce qui est nous, et que nous ne voulons pas voir ; tout ce que nous ne voudrions pas voir, mais que nous regardons quand même. Nous ne parvenons pas à détourner les yeux : ce spectacle est d’autant plus insupportable, mais fascinant, qu’il est le nôtre. C’est une jouissance intolérable, mais nous y sacrifions. Nous sommes les spectateurs médusés de notre propre naufrage. Aimantés, magnétisés, nous contemplons la marche inéluctable de notre déchéance. Hervé Szydlowski dessine la chair faillible et la mort promise. Il dessine le dessein du destin. Un trait suffit à disséquer la nature humaine.

Jean-Louis Roux, critique d’art

.

Je les regarde… Ils me regardent !

Nus exposés dans leur force et leur fragilité.

Ces nus ont des yeux. Des yeux profonds, aigus, désemparés.

Des yeux d’interrogation. Des yeux de souffrance, et je ne sais ce qui est le plus violent de l’incision du trait, de l’ouverture des corps ou des regards hallucinés.

Tous ces êtres offerts au regard dont la distance est la peau qui les couvre, la dignité de leur regard posé simplement sur celui qui

regarde. Distance des lignes rythmées des muscles, des plis de volumes des chairs ; distance de l’irréel de l’œuvre d’art imageante, qu’elle soit dessin ou photographie.

Que donne à voir la figure humaine ?

Le regard de l’autre sur soi, de soi sur l’autre, fascination, pudeur, exhibition, intimité, rencontre…

L’artiste et le modèle. Lien ténu de deux regards qui se croisent.

Possession et expression de l’artiste en lignes qui jaillissent, se brisent, se déchirent.

Désir. Désir de voir l’autre. Désir de l’autre.

Quel est ce désir de donner à voir à un autre ce que l’autre donne à voir de lui-même ?

Que donne-t-on, en donnant à voir, de soi voyant ?

Que voit-on de celui qui donne à voir l’autre vu ?

Jeu à trois : modèle, artiste, spectateur.

Le médium faisant vision et lien de celui qui est vu à celui qui verra.

Je les regarde de cet extrême qu’expriment leurs regards, offerts ou retenus, de leurs yeux de nudité tragique ou sereine.

Où sont-ils ? Dans quel ailleurs ? Dans quel temps de l’instantané, du figuré, du perdu… ?

Image captée, trans-figurée.

Ces regards posés sur moi interrogent mon propre regard sur eux, ma propre nudité, souffrance, humanité figurée.

Nicole Deshayes, peintre et écrivain